ギャラリー

北海道の産業遺産?遺跡?

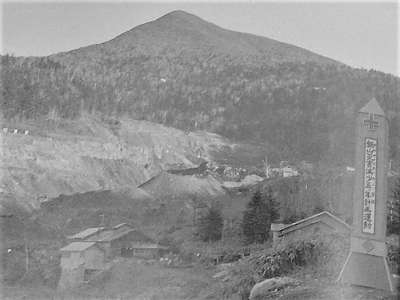

徳舜瞥鉱山お知らせ大正5(1916)年に発見された徳舜瞥の鉱山は、伊藤周次郎が発見し、試掘権を得たが、その後経営権が北海道製鉄、三井鉱山、輪西製鉄と移り、大正14年に日鉄鉱業の所有となる。日鉄鉱業徳舜瞥鉱山は、昭和14(1939)年から試掘をはじめ、翌年から本格的操業。 昭和15年操業開始昭和39年3月まで褐鉄鉱を採掘した。胆振縦貫鉄道徳舜瞥駅から空中索道が設けられ、資材の搬入、鉱石の搬出が行われた。 総採掘量158万7千トン、露天掘りと坑内採掘を併用して、年間約10万トンを産出、戦前だけで66万2千トンに及んだ。褐鉄鉱は、水と吸着した鉄の酸化物で鉄資源として重要であった。 昭和27年は職員14名、従業員126名、季節労働者100名。 硫黄鉱は、褐鉄鉱の探査中昭和29年に発見。昭和30年6月掘削、昭和32年11月、硫黄鉱石索道破砕場、胆振線新大滝駅の専用線駅構内貯鉱槽が完成。年間20万トン体制を確立していたが、44年以降は16万トン体制、46年3月に閉山。

写真を拡大、角度をやや変えて撮影したもの、違うもの?が(6,7)。結構背が高い。

索道の支柱を見つけたので、他にもないかと山道を進むと、植林された木の合間にも1つ発見(8)。前者に比べ支柱の高さが低い。索道ではなく送電線??。「鉄道廃線跡を歩く8」には索道の支柱が3本残っているとの記載があるが見えないところにはもっとあると思われる。

やがて林道は、登山者の駐車場になる(10)。ここ辺りの山肌は崩されているので、この辺りで採掘をしていたのであろう(11)。

(14)は空中索道。大滝村百年史(1995)より転用、尚、大滝村史には、これらの写真のほか、坑内の写真などもある。

2007年10月訪問  |

(1)

(1) (2)

(2) (3)

(3) (4)

(4) (5)

(5) (6)

(6) (7)

(7) (8)

(8) (9)

(9) (10)

(10) (11)

(11) (12)

(12) (13)

(13) (14)

(14) (15)

(15) (16)

(16)