ギャラリー

北海道の産業遺産?遺跡?

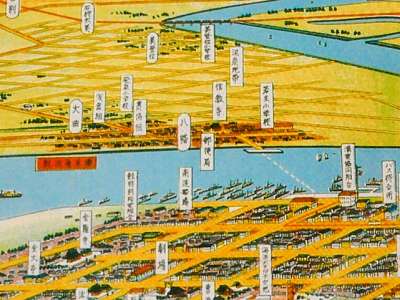

石狩川河口渡船場(石狩渡船) 石狩側お知らせ石狩川河口にはかつて渡船があった。 国道231号の石狩川河口橋が昭和42年から昭和47年7月に第一期工事完成と共に供用される47年7月31日まで車運船の渡船が石狩川河口付近、石狩町の中心地船場と川の対岸若生町(八幡)を往復していた。橋は昭和48年から51年までの第二期工事で全工事を完了したが、客船は町営無料渡船として昭和53年3月31日まで続いた。 渡船の歴史は江戸時代の場所請負人の駅逓業務で始まる。明治5年(1872年)には開拓使取締り下で私設渡船場を設けられた。個人経営者が何度も変わって渡船の運営されていたが、昭和27年8月に個人経営をやめて石狩町の直営有料渡船となった。

そして昭和30年9月11日からは札幌開発建設部が無料国営渡船場として維持管理をし、事業を石狩町に委託した。 当初は客船2隻、馬船1隻、磯船1隻だったが、石狩川河口橋が開通前の石狩渡船は、客船2隻、車運船(フェリー)3隻(乗用車6〜8台)で、昭和40年代は月平均10万人前後利用しており、46年8月には1日最大交通量は車2,500台、人1万3,000人を運んで、この年が年間146万人が利用した。

石狩川石狩側の渡船場の跡を探してみると、渡船が往来していたの当時の道は、整備され面影もなく、渡船場と市街地の間には高い堤防が出来ていた。 2007年訪問時、江戸時代から渡船が廃止される120年間の歴史の場にもかかわらず渡船に関する記念碑や案内板もなかったが、2024年現在案内板があり往時を知ることが出来るようになっている。

2007年10月訪問 |