ギャラリー

北海道の産業遺産?遺跡?

大きな街があった羽幌炭砿(羽幌炭鉱)本編 上羽幌・羽幌・築別お知らせ羽幌の炭鉱施設を2001年2002年と訪問した記録。イントロへ 上羽幌坑近辺へ 羽幌本坑近辺へ 築別坑近辺へ スクロールしていけば同一ページ上にすべてがあります。 参考 羽幌町人口水増し事件へ 上羽幌坑近辺 羽幌川の上流の道道747号と741号のT字路付近に上羽幌坑があった。訪問した平成13年7月のこの付近は、夏草が覆い尽くした荒地と畑が広がっており、道路から離れているホッパー等の炭鉱跡や学校等の街の遺構は分からなかった。 翌年の訪問時も、遺構ホッパーや学校跡などを発見できなかったが、探せば有る模様。 羽幌からの道道沿いには、森林鉄道の橋脚跡が残る。

そして上羽幌地区に入ると、屋根のない煙突とブロック建築の廃屋が出迎える。  道道747号から741号に曲がって少しだけ走ったところには、コンクリートブロックでできた長屋住宅の廃墟群が道路の両側に残っていた。かつてはもっと炭鉱住宅が並んでいたのだが、ここだけが集中して残っている。 訪問時は、インターネット上には有用な情報があまりなく、行って見つけた時にはドキッとしたのを覚えている。

道道北側(2001年撮影)草木にそれほど被われていない住宅跡もあった。 それらの中には、道路工事や公共事業の工事事務所として使われたような形跡もあった。

羽幌本坑近辺 上羽幌をあとにして、道道747号を曙方面に向かい小さな峠を越え、森を抜けてきた道路から突然現れる建造物。異様だ。 三毛別地区の羽幌砿跡である。 車を止めてあたりをうかがうと、立坑、炭鉱の建物、ホッパーが残っていた。 炭坑施設はそのまま放置されたような佇みかただった。ホッパーのみは道道からすぐの場所で内部も見ることができるが、立坑と真ん中の写真の建物の周りは木々が生茂り、近づくのは困難かと思われる。 立坑は木々に囲まれてはいるが、昭和40年完成と建設してから35年くらいと年月が経っていないせいか、古さを感じさせない。

ホッパー前から分かれる林道を進む。

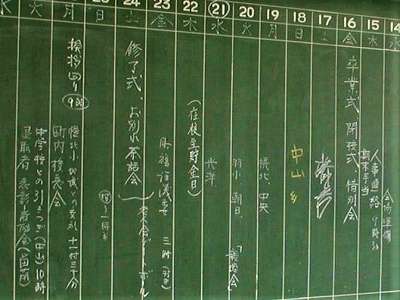

さらに進んでいくと、放置されたかなり大きい中学校、羽幌町立北辰中学校跡の廃校があり、玄関(昇降口)まで行ってみると近所の農家が農作業車両の置き場としているようだった。 築別坑近辺 道道747号を曙まで走ると、ここにも古い小学校跡が残る。

ここで右折をし、道道356号を築別炭砿を目指し築別川に沿ってしばらく走ると、正面にピンクの建物が目に飛び込んでくる。  これは太陽小学校跡で、平成13年に訪問する1、2年?までは学校跡を「緑の村」という名で、宿泊施設?キャンプ場?資料館?として運用されていた模様。 学校としては大きな学校であったようで、この山奥でもプールがあり円形体育館も大きく、この地に多くの子どもがいたことがよくわかる施設跡である。訪問時、建物はきちんと封鎖されていたが、しばらくすると侵入者が現れ、荒れ果てた状態になっている。

道道を進み、緩やかなカーブを曲がると羽幌砿とは形の違うホッパーが現れる。この辺りまで炭鉱鉄道が伸びていた。 さらに道道を少し行くと交差点があり、その角には朽ち果てた病院跡と、橋がある。 病院を道道から見ているものであるが、真っ直ぐな 道道を作る際に、病棟側?は壊されてしまったようだ。残された建物にも建築跡が残る。

右側には、炭砿が発展すると共にあった古い住宅地に昭和44年に近代的な鉄筋コンクリートアパートが、4棟草木の中に眠っている。建築時期が閉山する昭和45年直前のものでここに引越してもすぐ閉山で引越をしたと思われる。 この道路の先を探索しようと思ったが、道も悪いうえに、草木に阻まれた。 この周りにはたくさんの住宅が並んでいたが遺構は残っているかは不明である。。

2001年訪問時、上記アパートを見て帰ろうとしたら、羽幌町?の職員がアパートの入口付近で、重機を動かしていた。何をしていたのだろうか?

炭鉱病院の先の道道を進むと、2股に道が分かれる。 そのあたりから川の対岸にコンクリートの廃墟が見える。 これは、前出のアパートの前の道を進むと行けるようだ。 道が2股に分かれたところに、写真ではわかりにくいであろうが、坑口?だか排気口?と思われる遺構があった。近くに行って確認したかったが、軽装なので草木に阻まれ近づくことはしなかった。

築別炭鉱を後にし、道道356号で海側へ戻る。 道道沿いには、1941年に築別と築別炭鉱間で営業開始した羽幌炭礦鉄道跡が寄り添っており、河川には橋梁が残っている。 特徴的なこととして、戦時中全国から寄せ集めて作られたガーター橋でつくられており、橋桁は、その鉄橋の長さに合わせて作られており、形もまちまち。 戦時中の突貫工事、これは戦争遺跡ともいえるのではなか?

3つの炭鉱跡地は空知の夕張や三笠周辺の炭鉱跡とは異なり、生活感が無いゴーストタウンと呼べてしまうが閉山して30年も過ぎていることは何故か感じなかったのが不思議だった。 |